第六章 登天之道(第10/12页)

正当我跟圣林聊天儿的时候,我的年轻伙伴兼向导进来了,说我们该走了。当时已经是半下午了,如果我们不马上走,就可能错过净业寺的晚饭。

回去的路上,我的向导告诉我,他和西观音寺的一位和尚曾经一起住在少林寺(少林寺在河南省,菩提达摩就是在那儿把禅传给中国人的。还有些人说,也传了武术)。他说,少林寺和尚的名声很差,那些离开的人很难在其他寺庙找到地方。被净业寺收留了,他感到很幸运。他的朋友就被拒绝了。他说,问题是,旅游已经把少林寺变成了一座养老院了,任何待在那里的人,都被认为对名闻利养比对佛法更感兴趣。

我们在浓雾中摸索着往前走,回到山岭上。过了桥,出来重新回到路上。一个小时后,我们经过了另一片沙洲,沙洲上有几座房子。这就是二道桥。可是这儿一座桥也没有。八月里,史蒂芬和我来这儿的时候,我们是蹚水过河的。经过对岸的几座农舍,在一条岔谷的入口处,我们找到了传福(音译)的茅屋。

当时传福三十七岁。她在十七岁的时候,出家当了道姑。三年后,她转到佛教门下,在丰德寺和草堂寺过了五年。后来,她曾经试过住观音山,但是差点儿饿死了。过去的三年里,她一直住在我们遇见她的时候她住的那座小茅屋里。她说,她可以用采草药卖的钱买她需要的东西。我想,除了当地的农民,以前可能从来没有人来看望过她。谈起她的生活和修行,她几乎要哭出来了。她很孤独。而且她的屋顶漏雨了。她说:“如果你还很执著,如果你还没有看破红尘,你就不能住山。山里的生活很苦。但是一旦你看透了这个世间的虚幻,苦也就无关紧要了。唯一要紧的事情就是修行。如果不修行,你永远也摆脱不了妄尘。”

当我问她史蒂芬可不可以给她照张相的时候,她进屋去了。出来时穿着正式的法衣,那是她保存的留着特殊场合穿的。后来我们告辞了。史蒂芬和我继续向山谷深处走去。路就在山坡的边缘,然后过了河。不到一个小时之后,我们听到了锤子的声音。不一会儿,我们就来到一小块空地上——它的一半已经被一座大茅篷占满了。

这是彻慧(音译)的家。她的房子状况很好,不像传福的小草房。她的屋顶铺了瓦。几个农民正在剥绿色的核桃皮。彻慧正站在外面。她刚一看见我们过来,就进屋去了,拿了几只凳子出来。我们互相问候,然后坐下来。又有两个妇人出来了。一个是彻慧的妹妹,另一个则是她的弟子。当她的弟子去拿水倒茶的时候,彻慧告诉我们,她是吉林人,20世纪50年代的时候,她跟家里人一起来到这一地区。她们是来修通向西部的天水和兰州之间的公路的,后来不在那儿了。1957年,她宣布说她想出家。她的父母兄弟都不同意,但是她拒绝改变主意。她在一座寺庙里学了五年佛,然后来到沣河河谷上游,在靠近西观音寺的地方搭了一间茅篷。七年后,她又搬了家,建起了她现在的房子——过去的二十年里,她一直住在这儿。她七十四岁了。我想,传福的事儿仍然压在我的心头。我问她是否曾经感到过孤独。

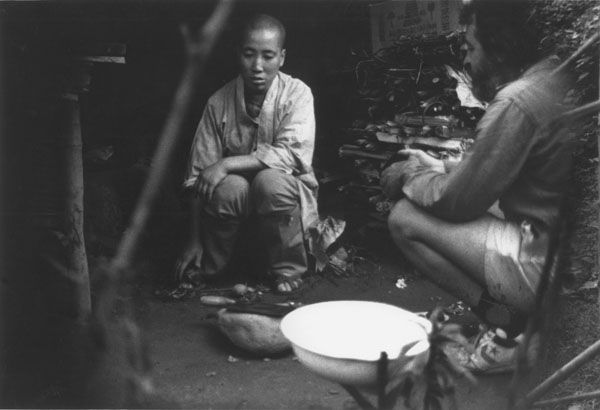

传福尼师和作者在她的小茅篷里

彻慧:不,我喜欢一个人住着。我不能离开这座山。每次我离开,我都想马上回来。另外我还有一个弟子,所以我不觉得孤独。

问:你多长时间下一次山?

彻慧:我大概每个月到山下的村子里去一趟,去买一些东西,比如米、面、油、盐之类的。如果我什么都不需要,我就不下山。需要的菜我都自己种,整个冬天光吃土豆。夏天,我每天都在菜园子里劳动。通常总有东西可吃。如果没有,我也不着急。

问:你从这一带其他的出家人那里得到的帮助多吗?

穿着正式法衣的传福尼师站在她的小茅篷前

彻慧:不,我们靠自己。如果我需要钱,我家里会想办法帮助我。现在我妹妹正来看我。快三十年了,我们俩才头一次见面。她在沈阳给一家贸易单位干了三十六年,今年早些时候终于退休了。她现在生病了,想在死前来看看我。现在她到这儿已经一个月了。我们需要的东西不太多。我们每个月花钱不超过十至二十块钱(二至四美元)。我们很节俭。比如说,我们一个月只吃两斤油。还有,我有四棵核桃树。有的年头儿,我的核桃能卖一百多块钱。过去的这两天,这些农民一直在帮我收核桃。