清朝的“三农问题”(第2/3页)

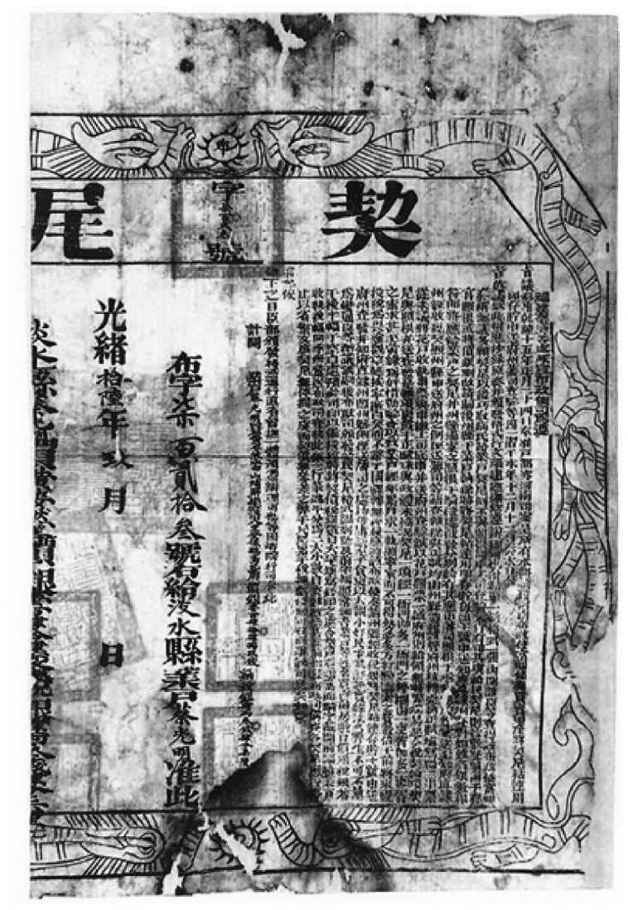

清朝土地契证

租地耕种是必须要交地租的111,但是地租却不是农民负担的全部,除地租外,他们还要缴田赋(皇粮)。

田赋里的潜规则

所谓田赋,也即皇粮、公粮,是政府对土地所有人课征的土地税,被列为国家正贡,是国家财政收入最基本、最主要的来源。

田赋按常理应由田主输纳,田多多缴,无田或少田,则当不缴或少缴。但清朝自乾、嘉以来,吏治腐败,纳税并不以田地多少为原则。洋务先驱冯桂芬在他的《显志堂稿》中这样表述:“今苏属完漕之法,以贵贱强弱为多寡。不惟绅民不一律,即绅与绅亦不一律,民与民亦不一律;绅户多折银,最少者一石二三斗当一石,多者递增,最多者倍之;民户最弱者,折银约三四石当一石,强者完米二石有余当一石,尤强者亦完米不足二石当一石。”可见清中叶交纳钱粮,已完全不是以田地多寡腴薄为重轻,而是取决于势力之强弱。绅与民,大户与小户之间,每亩纳课相差竟达两三倍。更有甚者,那个买下了苏州留园的盛康在其《皇朝经世文续编》中甚至记载了这样的事:“同一百亩之家,有不完一文者,有完至数十百千者,不均孰甚焉。……各县绅衿,有连阡累陌,从不知完粮为何事者。”

由于缙绅大户,凭藉其势力,可以“短交”粮赋,所以该地税收缺额“自必取偿于乡曲之淳良小户,而为牵长补短之计”112。清代学者柯悟迟在其《漏网喁鱼集》中这样描述:道光二十四年,“折色八元三四角,合制钱一千三百零。假如大户,票米十石零三升,竟以十石注缓,三升完缴。短价折色四元光景,仅要洋一角二分,将票米总算扯,每亩不过四五十文;如小户,票米照数算,每亩必要一千零。顽佃蒂见不在内。此中甘苦,迥乎天壤也”113。

另外,清末的吏治腐败也给“田少者”造成巨大的伤害,《皇朝经世文编》114中这样记载:“皆因图蠹把持,图书掌握,田多者受贿兔脱,田少者无贿雉罹。造册则朝更暮改,分数则换张移李,先后任其倒置,多寡听其游移。”115

由于世家大族可以通过“捏报灾歉”、“飞洒”、“诡寄”116等多种手段“蠲免钱粮”,导致两极分化日益严重,农民与地主的矛盾愈益尖锐。左宗棠在其奏疏中这样写道:“兹查浙东八府,钱粮征数,以绍兴为最多,浮收之弊,亦以绍兴为尤甚。山阴、会稽、肖山诸县完纳钱粮,向有绅户民户之分,每正耗一两,绅户仅完一两六分至一两三四钱而止,民户则有完至二千八九百文或三四千文者。以国家维正之供,而有绅民重轻之别,以闾阎奉公之款,徒为吏胥中饱之资。官司以赔垫为苦,民户以偏重为苦。”117

小户、自耕农和贫农为了避免这种田赋转嫁造成的伤害,怎么办呢?往往“诡寄粮名于大户名下”,也就是我们现在说的“挂靠”。久之,其有限田产,便为大户吞占。

古代田赋,一般用实物缴纳。收上来的粮食往往需要由水路转运到京师各地,谓之“漕粮”。大宗货物的转运不是一件容易的事,需要人力、船只,转运的过程中还会有损耗,那么运费从哪里出呢?转运过程中的损耗从哪里出呢?所以各地方政府在征收赋税时都会比规定的皇粮征收得多,这其中多征的部分称为“浮收”。后来,由实物纳税改为货币纳税,那么又一个问题来了,一斤粮食合多少钱呢?只能是官府定价,而官府定价往往使“折合之时莫不高出当地银价倍蓰”,这种用压低折价的方法多收的银两称为“勒折”。

浮收勒折,自清初已然,太平天国革命前夕,达到了民不堪命的程度。

冯桂芬在《显志堂稿》中这样说:“近岁已来,折价合米,直以三四石当一石。”为什么要浮收如此之多呢?都是各级官员以及胥吏差役、“刁劣生监”的利益导致的,为了能在征收钱粮时赚取最大利益,他们采用“大斛量入”、“淋尖踢斛”、“斛外抛洒”、“水脚费”、“验米费”、“灰印费”、“仓廒费”、“起运费”等名目繁多、花样百出的名义征收各种税费。

江苏巡抚陶澍在其奏片中说:各县包收漕粮之徒,“竟有田无一亩,而包揽至数百石者,亦有米无升合,而白食漕规自数十两至数百两者。人数最多之处,生监或至三四百名,漕规竟有二三万两,实骇听闻”。118

中兴名臣胡林翼在一份密折中比较具体地说了湖北各州县征收漕粮“多所浮勒”的情况:“其征收折色,每石折收钱五六千,或七八千,或十二三千,或十五六千,竟有多至十八九千者;其征收本色,每石浮收米五六斗,或七八斗,或加倍,竟有多至三石零者;此外又有耗米、水脚等项,分款另收;又有由单、券票、样米、号钱等名。多端需索,民力几何,其能堪此?”119