第九章 走过销魂桥(第5/6页)

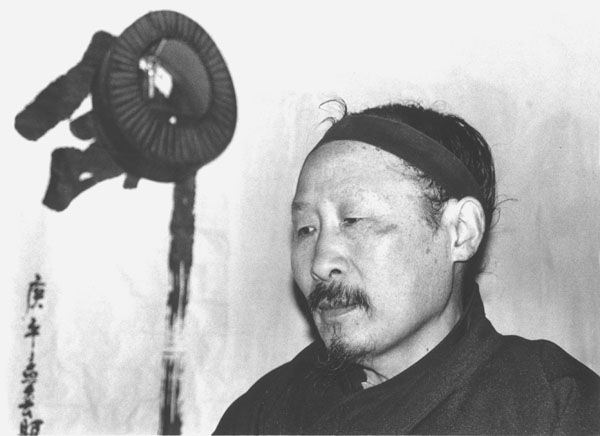

陈道长在他的屋里,帽子下面是“剑”字

但是道是空的。它不可解说。人们来这里供奉代表着这个无的女娲。这不是迷信。这是修行的一个内容。当然啦,很多人来这儿是为了求女娲满什么愿的。这是迷信。但是来这里供奉女娲不是迷信,它是为了提醒我们修德和无之道。

问:您是怎样开始对道教感兴趣的?

陈:我有一个哥哥。他对道教感兴趣。他没有师父,但是道教的书他一读就通。最后,他看破了红尘,有一天,他告诉我,他要离开家。他没有告诉其他任何人。他让我照顾我们的父母、他的妻子和两个孩子。他说他第二天要离开,永远不回来了。

他走了以后,我照顾我们的父母,直到他们双双辞世;还有他的孩子,直到他们都长大成人。自从三十多年前他离开家以后,我再也没有见过他。但是离家以前,他说,如果我想找他,他会在三座山中的一座。我已经去过其中的两座山找他。来年,我想去第三座。

我哥哥走的时候,把他所有的道教书籍都留下来了。当时我还不认识字。但是我逐渐学会了认字。最后,我也成了道士。那才是七年前的事。但是自从我哥哥离家以后,我就一直在学道、修道。

陈道长是一个很少见的头脑清晰、心直口快的道士。他说完了想说的话,就要干杂活儿去了。我们道别,我继续去爬通往西岭顶峰的最后一道坡。在顶峰最北的山头上,有一个烽火台。古时候,国家有难的时候,国君们就会点燃烽火,召唤临近的诸侯来援助:夜里烧稻草,白天烧干狼粪。在这件事情上,还有一个传说。

周朝的时候,周幽王悬赏千金,赏给能使他的妻子褒姒王后一笑的人。一位官员建议点燃烽火,把所有的诸侯都骗到骊山来。幽王同意了。不久,诸侯率兵来了,这件事成了幽王和他妻子取乐的笑料。

两年后,即公元前771年,渭河平原受到戎狄的入侵,幽王再次点燃了烽火。这一次,一个人也没来。他被杀死在骊山别墅里,褒姒王后也被掳走了。这次事变以后,周朝的都城东迁到洛阳。

烽火台大约有十米高,我爬到顶上。但是山上岚气重重,看不了太远。我下山往回走。几分钟后,我走上一条岔路。它通向一条山谷,这条山谷把骊山的东岭和西岭隔开了。在谷底附近,我走过一座小桥,向对面的山坡爬去。山坡上有一栋建筑,看起来像一座农舍,结果却是石瓮寺的遗址。石瓮寺曾经被认为是骊山上风景最优美的地方,一度以日落时的景色而著名。

在院子里,我遇到两位上了年纪的女居士和一位尼师。与她的僧袍相比较,尼师的脸显得那样的新鲜稚嫩,她的举止看起来依然像一个年轻女孩。她们邀我坐一坐,喝杯茶,于是我在院子中间的一只石凳上坐下来。桌子却是一块清代石碑的正面,石碑上记录着石瓮寺最后一次重修的过程和布施者的名字。

虽然照管这座寺庙的女居士挺清贫的,但是她们的茶壶却是宜兴大窑里出的紫砂茶壶,她们的茶也是著名的武夷山茶。它没有一点儿好乌龙的清香,却有一股浓烈的气味,这股气味受到一部分人的赞赏——他们为了明目清心,在坐禅前喝这种茶。我说它尝起来像“菩提达摩的眼皮”,那两位女居士大笑起来。我这样说的典故是,一千五百年前,菩提达摩为了防止坐禅时睡着,把眼皮割掉了。他的眼皮落地的地方,长出了第一批茶树。

女居士中的年长者告诉我,她曾经是一位比丘尼,但是被红卫兵逼迫还俗了。她嫁了人,生了一个女儿——就是那位年轻的尼师,此时她正倚在院墙上,在春日的阳光下,为将来的冬天织一顶帽子。20世纪70年代中期,“文革”结束的时候,她回到了石瓮寺。最近的十五年,她一直住在这里。她说她的女儿是几个星期前,在西安大雁塔的一次集体仪式中落发的,正在等着找一座合适的寺庙长住。

喝了几杯茶以后,我们道别。我举步回到桥上,然后沿着山路往山谷下面走去。三十分钟后,在县城东边临潼博物馆附近,这条路到头了。我买了门票,走了进去。在中央展厅里,我突然发现自己站在释迦牟尼佛的舍利前。

两千五百年前,释迦牟尼佛荼毗以后,印度八个王国的国王为了争夺他的舍利,走到了战争的边缘。为了避免流血冲突,他们最终达成了一致:均分舍利。他们把自己分得的舍利安放在各自国家的舍利塔中。很多个世纪以来,塔中的舍利被进一步地分了又分。公元7世纪,当玄奘大师从印度回长安的时候,在他所带回的物品中,有五百粒释迦牟尼佛的舍利。