第六章 登天之道(第5/12页)

不管鸠摩罗什是在哪儿工作的,一千六百年来,他所翻译的经文,无论是在风格上还是在语法上,都再也没有人能够超过他。他的《维摩诘经》被认为是中国文学的瑰宝之一,他的《金刚经》和《心经》大概是中国被引用的最多的佛经了。还有,他的译文比其他译者的译文更具韵味。直到今天,在东方,没有一场佛教仪式中不使用鸠摩罗什所翻译的经文。他的《阿弥陀经》是净土宗的基本经典之一;他的《妙法莲华经》促成了天台宗的形成;而他所翻译的龙树和圣提婆的著作,则成为他自己的弟子所创立的三论宗的基本经典。

住持宏林打开了安放着鸠摩罗什舍利塔的那座亭子,然后领着我穿过一片竹林,来到长安八景(3)之一的面前——那是一眼井,据说秋天会有雾气从井中升起来,然后那雾气会一直飘到西安去。不过现在离秋天还有六个月,而且我所注意到的唯一的一件事情,就是宏林那羞涩的笑。宏林还带我参观了附近的一个巨大的空池塘,它有着新的石壁、石桥和亭子。他说,每年四月份,都会有几英尺深的水从一个地下源泉渗透到池塘里,给寺庙提供了一个种植水生蔬菜的地方。很显然,那眼井和这个池塘是相连的。

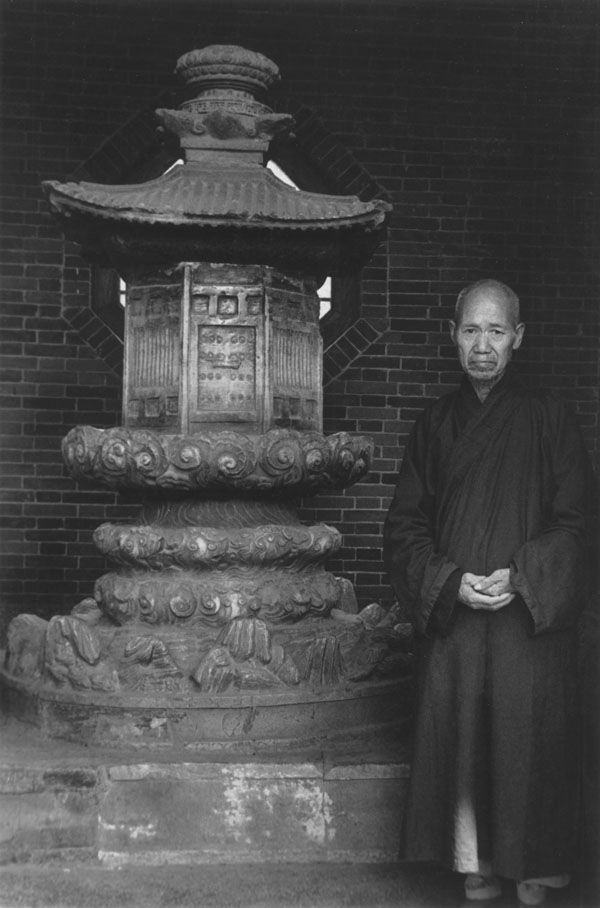

草堂寺住持宏林与鸠摩罗什塔

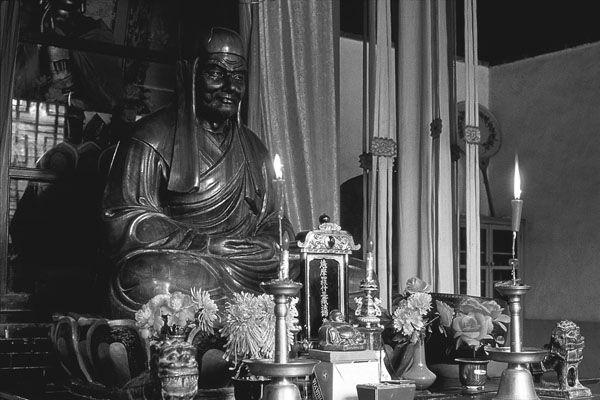

鸠摩罗什大师

在回停车处的路上,我们在院子里停下了脚步。地上铺满了柏叶,正在阳光下晾干。宏林说,和尚们自己做香,然后把它卖给香客,以支付修复大殿的开销。住在寺里的十多个和尚,用这笔钱去买建筑材料和有限的几样他们自己不能制作的东西。他们不需要买粮食,墙里面围着两公顷的好农田。

宏林记起我对访问隐士感兴趣,于是指着圭峰——圭峰位于太平谷谷口西南几公里处,它的顶峰与众不同,呈金字塔形——说,他自己曾经在圭峰上的一座茅篷里住了几年。他七十三岁了,十八岁就出家了。他问我愿不愿意去见一位九十四岁的老和尚——那位老和尚就住在顶峰下他过去的茅篷附近。我本来想接受他的好意,但是当他补充说,那位老和尚已经丧失了讲话的力气,而且还要跟山脚下的驻军军官打交道的时候,我婉言谢绝了。

不过圭峰这个名字,倒是我所知道的。它是宗密的谥号。9世纪的时候,宗密曾经是草堂寺的住持,而且他还是华严宗和禅宗的一个分支的创始人。当我们离开院子的时候,宏林停下来,打开了鼓楼的门,里面是宗密的墓碑。碑文是9世纪时的宰相裴休撰写的。裴休曾经记录了当时几位著名禅师的讲法,其中包括黄檗禅师。我对宏林的帮助表示感谢,并且告诉他,我更愿意待在山里。他害羞地笑了,于是我们道别。

在回沣峪口的路上,我在草堂寺南面不远处的一个葡萄园边停下来。借助一位农夫的帮助,我发现了自己一直在路西侧寻找的那个地方:兴福塔院的遗址。塔院里曾经有宗密的青莲塔,以及其他五十多位高僧的舍利塔。这些砖石建筑物都在“文革”期间被毁掉了。这个地方成了一片广阔的葡萄园中的一块大凹地。我已经听说地方官员们正在计划发掘舍利,并且打算把它们供奉起来,作为将来的旅游卖点。那位农夫说,这件事他也听说了。但是他仍然在精心地照管他的葡萄。

几分钟后,我回到了沣峪口村。在沣河河谷入口处的东面,我穿过一片光秃秃的树林——这片树林因为几棵野桃树而变得亮丽起来——爬到后安山的山脚下。很快我就来到一个小平台上,它已经被崭新的红墙灰瓦的丰德寺所占据了。丰德寺是几座与道宣有关系的寺庙之一。7世纪中期的时候,道宣曾经住在这座山上。

尽管丰德寺的围墙是新的,但是它曾经有过辉煌的岁月。生活仍然在继续着。在里面,我听见脚踏缝纫机的声音,看见蝴蝶花和樱桃树都开着花儿。这座寺庙现在是一座比丘尼道场。在外面,我遇到了住持妙觉。她六十岁了,是东北黑龙江人。在过去的墓园附近——那儿现在还有三座倾颓的石塔,她正在忙着收拾蔬菜。她歇下手头的活儿,花了相当长的时间告诉我,现在这里住着三十多位尼师,但是她不知道它是从什么时候开始变成比丘尼道场的。9世纪的时候,当宗密住在这里写他关于禅宗分支的经典文章的时候,丰德寺还是一座比丘道场。

我回到村里,进入河谷:一条弯曲清澈的河,两侧是高高的悬崖,河的东岸有一条柏油路。不到两公里之后,我在一个叫柳林坪的地方停下来。我第一次来这儿的时候,是跟史蒂芬一起来的。但是史蒂芬回美国去了,我独自一人开始沿着通向山顶的新石阶向上爬去。远远的上面,在后安山的顶峰上,我能够望见道宣的舍利塔。前年的佛诞日,正是它把我们引到这儿来的。